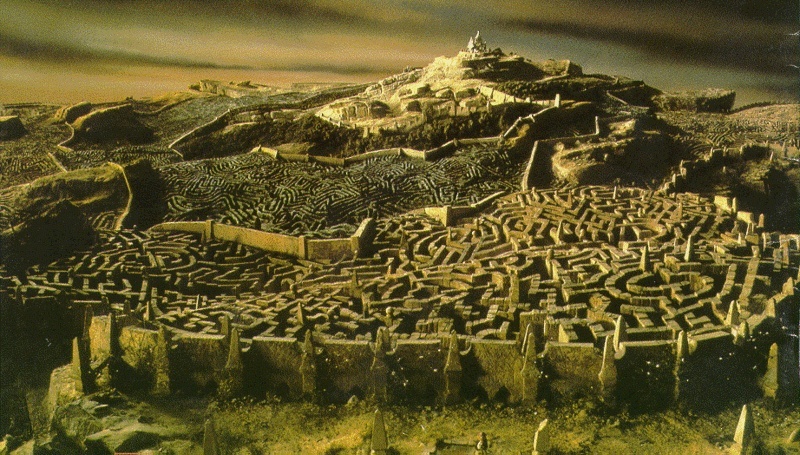

Los autores antiguos consideraban que los laberintos eran inextricables, y es posible que ese prejuicio persista en nuestros días. Damos ese nombre a las construcciones compuestas por paseos o galerías cuyas innumerables ramificaciones hacen que el visitante se vea imposibilitado de salir. Las obras de la antigüedad están repletas de descripciones de esos maravillosos monumentos que servían de tumbas y de los que hoy no quedan más que ruinas. En el Antiguo Egipto habían dos: el laberinto de Mendès, situado en la isla del lago Moeris, y el laberinto de los Doce Señores, construido al sudeste del mismo lago por Psamético, casi siete siglos antes de la era cristiana.

Los autores antiguos consideraban que los laberintos eran inextricables, y es posible que ese prejuicio persista en nuestros días. Damos ese nombre a las construcciones compuestas por paseos o galerías cuyas innumerables ramificaciones hacen que el visitante se vea imposibilitado de salir. Las obras de la antigüedad están repletas de descripciones de esos maravillosos monumentos que servían de tumbas y de los que hoy no quedan más que ruinas. En el Antiguo Egipto habían dos: el laberinto de Mendès, situado en la isla del lago Moeris, y el laberinto de los Doce Señores, construido al sudeste del mismo lago por Psamético, casi siete siglos antes de la era cristiana.

Plinio cuenta que era un monumento consagrado al sol; se componía de una serie de templos unidos o superpuestos entre sí que ocupaban una extensión prodigiosa; las calles describían circuitos y vericuetos inextricables.

Pero, entre todos esos monumentos, el más cantado por los literatos ha sido

el laberinto de Cnosos

obra del ingeniero ateniense Dédalo, quien lo construyó por orden del rey Minos como prisión para el monstruoso Minotauro.

obra del ingeniero ateniense Dédalo, quien lo construyó por orden del rey Minos como prisión para el monstruoso Minotauro.

Puede ser que no haya en todos los escritos que nos hablan del laberinto de Creta más que una leyenda poética. Ningún autor de la Antigüedad refiere haber visto jamás ese laberinto; desde el tiempo de Diodoro y de Plinio no se han descubierto más vestigios exteriores. Sin embargo existen todavía en la isla de Creta numerosas cavernas con galerías cubiertas que los pobladores no dudan en calificar como las ruinas del laberinto donde entrera la bella Ariadna.

Gregori Navarro