Cogió una de las cañas y empezó a hacer pequeños agujeros con un sencillo punzón. Las cañas las habían recogido en sus salidas nocturnas, cuando el único vigilante se quedaba dormido. Poco a poco habían almacenado una gran cantidad de ellas. Habían tenido tiempo, mucho tiempo para hacerse con todo el material necesario Años y años encerrados en aquella enorme prisión, en la que ellos dos eran los únicos forzados habitantes.

Cogió una de las cañas y empezó a hacer pequeños agujeros con un sencillo punzón. Las cañas las habían recogido en sus salidas nocturnas, cuando el único vigilante se quedaba dormido. Poco a poco habían almacenado una gran cantidad de ellas. Habían tenido tiempo, mucho tiempo para hacerse con todo el material necesario Años y años encerrados en aquella enorme prisión, en la que ellos dos eran los únicos forzados habitantes.

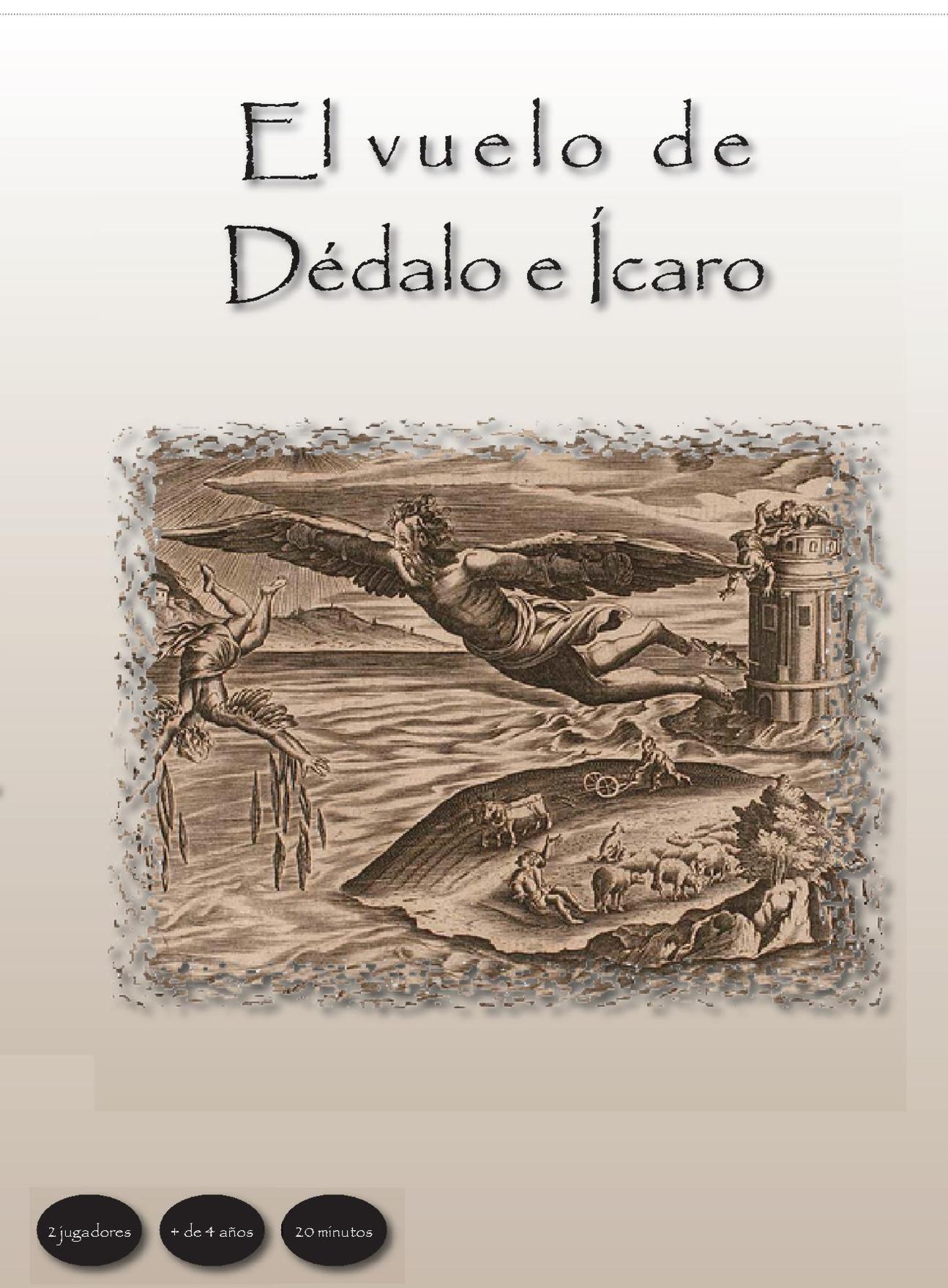

Una pluma de un despistado ganso, otra pluma de buitre que apareció muerto en el recinto, varias más de pato y un montón de vulgares plumas de palomas que se atrevían, sin conocer su futuro, a posarse en los muros. Una a una las fue enganchando en los agujeros de la caña con la cera de abeja, calentada al sol en un pequeño recipiente.

Miró a su derecha y vió cómo su padre se esforzaba en ensamblar las cañas emplumadas unas con otras, formando así el extraño artilugio. Se acercó a él, arrastrando los pies, para que comprobara la solidez de su trabajo y pensó en el viaje que dentro de poco emprenderían.

Ataron a su cuerpo el producto de sus meses de trabajo y sus sueños de libertad, y subieron al muro más alto.

Y ejecutaron el más bello salto de vida que nadie jamás hizo. Y volaron.

Subía y bajaba moviendo sus brazos y sintiendo el aire fresco en su cara. Y desde atrás escuchaba la lejana voz de su padre: «No subas más. El sol, el sol…»

Fue entonces cuando vió la extraña lluvia de plumas y cuando presintió la inminente caida.

Gregori Navarro

Guardar

Cogió una de las cañas y empezó a hacer pequeños agujeros con un sencillo punzón. Las cañas las habían recogido en sus salidas nocturnas, cuando el único vigilante se quedaba dormido. Poco a poco habían almacenado una gran cantidad de ellas. Habían tenido tiempo, mucho tiempo para hacerse con todo el material necesario Años y años encerrados en aquella enorme prisión, en la que ellos dos eran los únicos forzados habitantes.

Cogió una de las cañas y empezó a hacer pequeños agujeros con un sencillo punzón. Las cañas las habían recogido en sus salidas nocturnas, cuando el único vigilante se quedaba dormido. Poco a poco habían almacenado una gran cantidad de ellas. Habían tenido tiempo, mucho tiempo para hacerse con todo el material necesario Años y años encerrados en aquella enorme prisión, en la que ellos dos eran los únicos forzados habitantes.